ミスズアグリは

農業生産法人として地域と向き合い、

里山の未来のために私たちにできることを

追求し続けています。

※里山の定義について:

里山とは一般的に人々の暮らしと密接に結びついた山林をさしますが、

わたしたちミスズアグリでは山林とその周辺の農地・集落を含め、

広く里山と表現しています。

※里山の定義について:

里山とは一般的に人々の暮らしと密接に結びついた山林をさしますが、わたしたちミスズアグリでは山林とその周辺の農地・集落を含め、広く里山と表現しています。

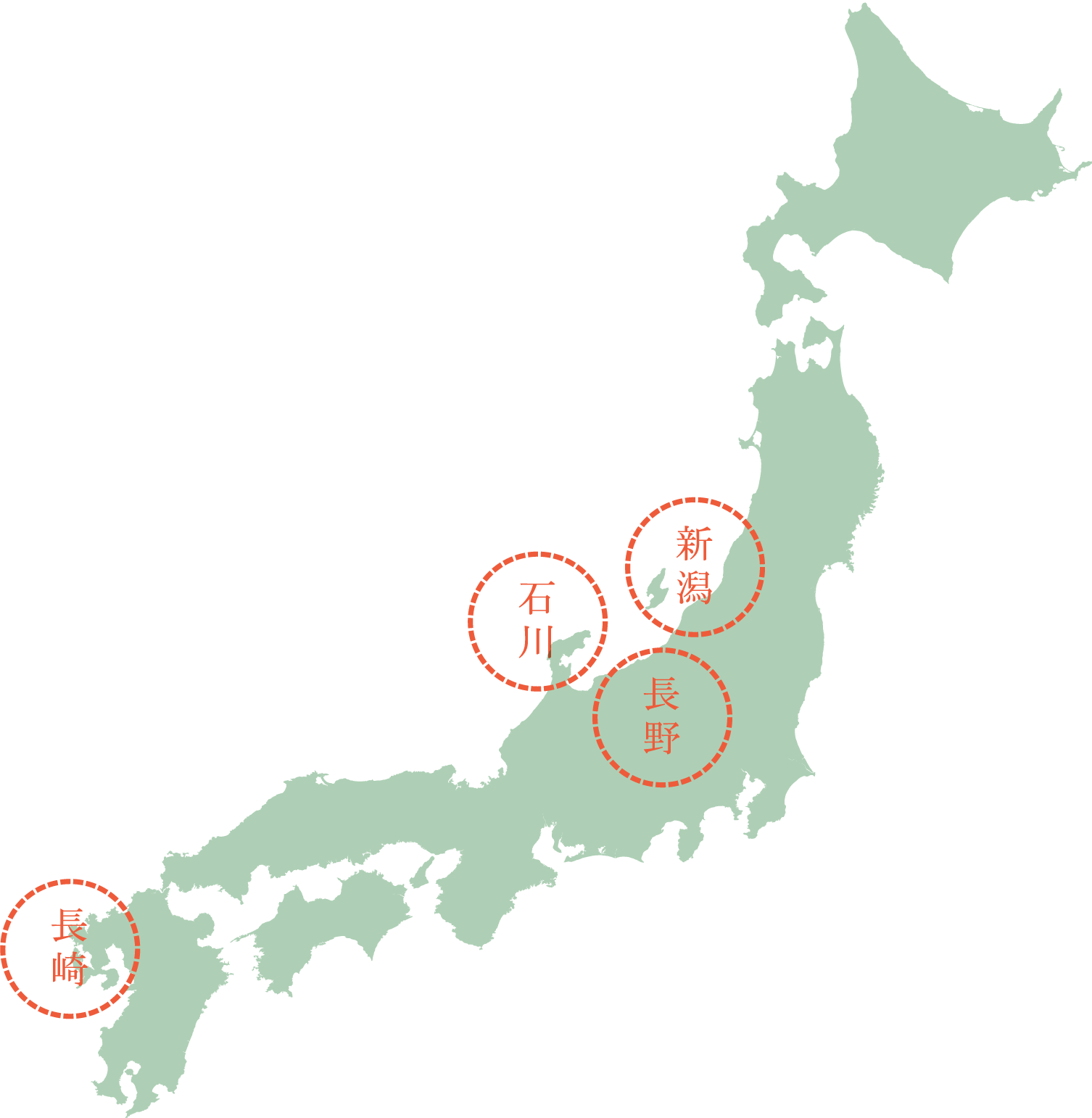

ミスズアグリはパートナー企業であるミスズライフと連携して、自社開発のボカシ堆肥(商品名キングコング)を活用した有機減農薬農業を行なっています。長野県信濃町・栄村・新潟県津南町の信越地域・石川県穴水町・長崎県西海市の、およそ30ヘクタールの農地で循環型の農業を展開しています。

里山の大地を有機微生物の力で蘇らせ、里山の農地から本当においしい野菜を新鮮なままお客様にお届けすることで、日本の食卓をより豊かにする。そしてそれが、私たちが住む里山と集落を再生する道だと信じています。

ミスズアグリの強み

きのこ生産からうまれた

「ぼかし堆肥」

わたしたちミスズアグリは、全国でカットブナシメジ生産を展開するミスズライフのパートナー企業です。ミスズライフのきのこ生産後の培地や石突き部分をぼかし堆肥に作り替える技術を開発し、土作りから始まる農業を展開しています。

ミスズライフのブナシメジ工場は長野新潟両県を中心に、石川県穴水町・長崎県西海市と、3つの地域で展開し、私たちミスズアグリのぼかし堆肥センター(アグリセンター)もきのこ工場周辺の全国3拠点で稼働しています。ぼかし堆肥生産は、きのこ生産過程で大量に発生する使用済み培地に、有用微生物からなる「種」を混合し、空気を送りながら温度調整をする独自の培養技術によって70度以上の高温で発酵させるものです。

化学肥料を使わず、このぼかし堆肥によって土づくりをすると、土中の微生物が圧倒的に増えます。野菜の根は土からの栄養素をより多く吸収することができ、野菜本来の味を濃厚に持つ作物を育てることができるのです。それぞれのアグリセンターで生産されたぼかし堆肥(商品名キングコング)は、各地域の自社農場や近隣の農家さんに運ばれ、おいしい農作物を育てる上で欠かせない、微生物いっぱいの健康な土づくりに活用されています。ミスズアグリはこのようなぼかし堆肥を安定的に供給できることを強みとして、健康的でおいしい農作物をつくる様々な農業に積極的にチャレンジしています。

地域とむすびついた

循環型農業

わたしたちが最初にぼかし堆肥施設の試験棟をスタートさせたのは2009年。同時にハウスでのベビーリーフ栽培、路地ではソバの栽培、トウモロコシ、トマト、ズッキーニ等の夏野菜の生産を開始しました。

とりわけベビーリーフは、栽培期間が短いこともあり、減農薬での栽培が可能となっています。このベビーリーフ栽培は、生産開始以降の10年間、年間10回転の栽培をぼかし堆肥のみで続けています。この間も連作障害は起こらず、土壌が日々改良されていることが確認されています。ミスズアグリのベビーリーフは安心安全な生産方法と、その食味について「やわらかくおいしい」「野菜の味が濃い」と評価をいただき、順調に生産を伸ばしています。

また2018年現在では、ベビーリーフの他に、それぞれの地域の気候風土にあった野菜の生産に取り組んでいます。長崎県西海市では、地域の協力をいただき、ミスズアグリのブランドトマト「西海の恵み」を生産、市場に送り出すことができました。また石川県穴水町では伝統野菜の復活を担う地元の方々とともに、「伝統野菜のベビーリーフ」実現に向けて取り組んでいます。そのほかにも、信州、魚沼(津南)、能登、西海それぞれの気候風土にあった露地野菜の栽培を行っています。

わたしたちが目指すもの

都市のパートナーとしての、

里山の再生

こうした里山での農業の取り組みを通じて、私たちは今、里山の疲弊に対する危機感と、再生への可能性の両方を感じています。

生産者の高齢化による後継者不足や耕作放棄地の増加は、どの農村でも切迫しています。しかしそれぞれの地域で、おいしい安全な農作物を生み出し、それを都市の生活者に届けることによって、都市の対等なパートナーとして、里山を再生できるのではないかと考えています。この里山に美しい水田や緑の畑がよみがえり、子供たちの笑い声が聞こえる、そんな未来を作っていきたいと願っています。